Die Begriffe „eco“ und „bio“ bestimmen inzwischen sowohl die Supermarktregale als auch die Speisekarten in Restaurants. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Fortschritt hin zu mehr Nachhaltigkeit, doch immer deutlicher zeigt sich: Statt eines echten ökologischen Wandels sehen wir oft nur marktwirtschaftliche Widersprüche.

Dieser Beitrag nimmt das Phänomen „Eco Premium“ unter die Lupe – Produkte, die unter dem Schlagwort Umweltschutz vor allem sozialen Status vermitteln, ohne dabei einen nennenswerten Beitrag für die Natur zu leisten.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Warum „eco“ seine Bedeutung verliert

3. Teurer Veggie-Steak kontra echte Ökologie

4. Plastik bleibt – sogar beim Wein

5. Natürlicher Kork – ein Zeichen von Glaubwürdigkeit

6. Was wirklich Sinn macht

7. Fazit

8. FAQ

Warum „eco“ seine Bedeutung verliert

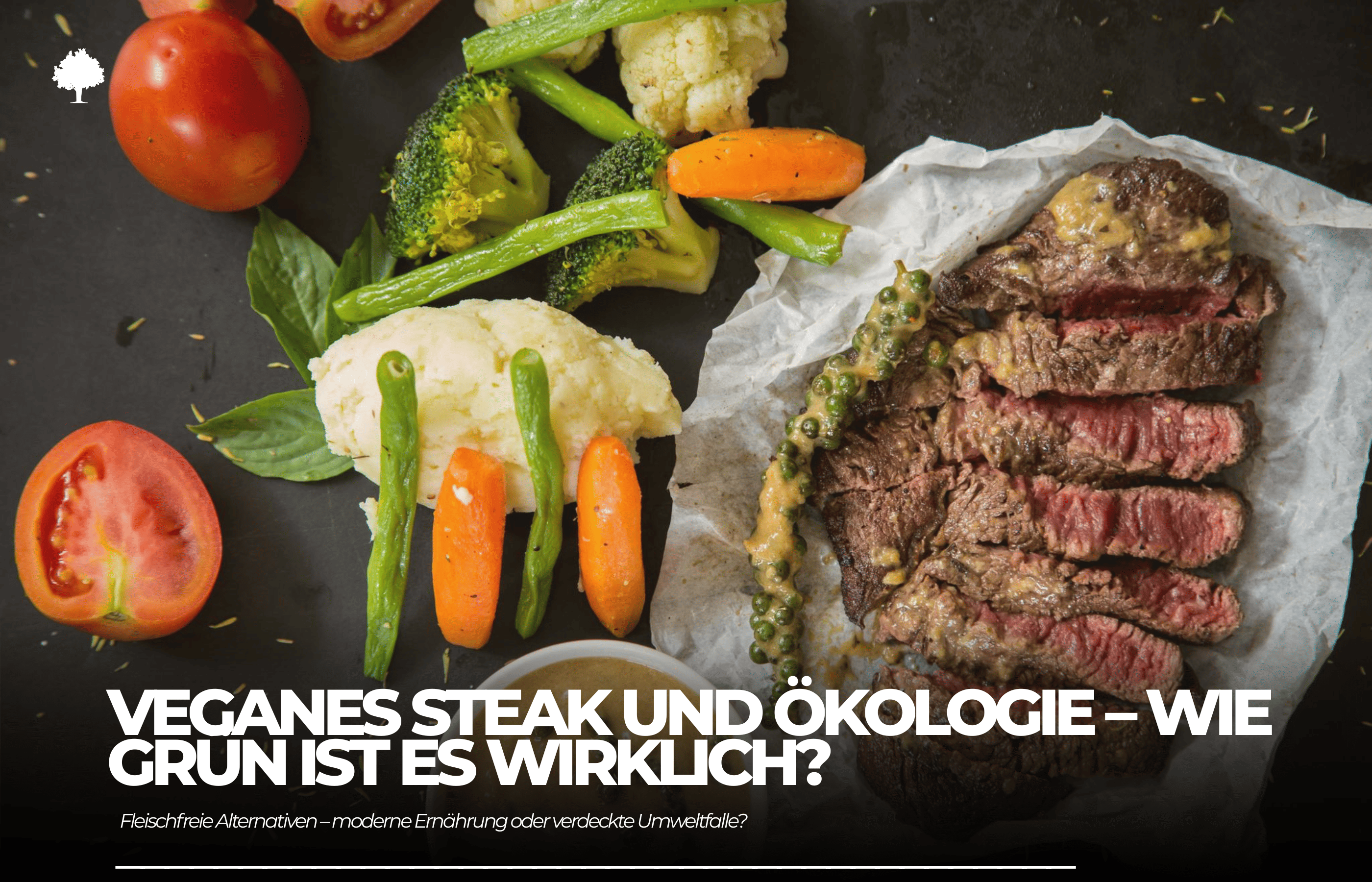

Noch vor einigen Jahren galten vegetarische Burger oder Gemüsebratlinge als Inbegriff von Einfachheit – eine Fleischalternative, die man mit Linsen, Kichererbsen oder Roter Bete problemlos selbst zubereiten konnte. Heute ist ein Veggie-Steak für 27 € in einem hippen Restaurant keine Seltenheit mehr. Im Gegenteil: Für viele gilt es als fester Bestandteil des urbanen Lifestyle. Doch genau hier zeigt sich ein Wandel: Eine Idee, die einst allen zugänglich war, verwandelt sich in ein Luxusgut für wenige.

Hier liegt der Kern des Problems. Das Etikett „eco“ wird zunehmend zu einem Marketinginstrument, anstatt für echte Verantwortung zu stehen. „Eco Premium“ wird zum Statussignal – es richtet sich an Konsumenten, die sich bewusst, modern und verantwortungsvoll präsentieren wollen. Mit echter Ökologie hat das jedoch wenig zu tun, denn Nachhaltigkeit ist nicht von hohen Preisen oder exklusiven Verpackungen abhängig.

Die Konsequenz ist klar: Der Trend zum „Eco Premium“ entfernt sich immer weiter vom ursprünglichen Ziel, die Umwelt zu schützen. Stattdessen entsteht ein Konsumverhalten, das vor allem auf Prestige setzt. Es geht nicht mehr darum, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern können, sondern wie wir unseren Lebensstil durch ein Logo oder eine teure Restaurantrechnung zur Schau stellen.

Teurer Veggie-Steak kontra echte Ökologie

Ein Veggie-Steak für 27 € oder ein Bio-Joghurt zum mehrfachen Preis sind längst mehr als nur Lebensmittel. Sie gelten als Prestigeobjekte. Während eine bewusste Ernährungsweise früher darin bestand, weniger Fleisch zu essen, Plastik zu vermeiden oder Transportwege zu verkürzen, geht es heute oft darum, sich den Kauf von „Eco Premium“ leisten zu können – und damit wird die eigentliche Idee der Nachhaltigkeit ins Gegenteil verkehrt.

Das Prinzip dahinter ist simpel: Je teurer, desto exklusiver. Wer im gehobenen Restaurant einen pflanzlichen Fleischersatz bestellt, hat das Gefühl, sowohl für sich als auch für die Umwelt etwas Gutes zu tun. Doch das eigentliche Problem bleibt: Nachhaltigkeit wird so zum Luxusartikel und nicht zu einem wirksamen Mittel für Veränderung. Statt einer breiten Bewegung hin zu weniger Fleisch und Plastik entsteht eine kleine, elitäre Konsumentengruppe, die vorrangig aus Imagegründen handelt.

Soziologen sprechen in diesem Zusammenhang von „Eco-Snobismus“. Damit ist gemeint, dass ökologische Produkte ihren ursprünglichen Zweck verlieren und vorrangig Prestige versprechen. Es geht weniger um die Reduktion des CO₂-Ausstoßes, sondern darum, sich mit einer „organic“-Tüte oder einer Weinflasche mit grünem Label zu zeigen.

Plastik bleibt – sogar beim Wein

Wer annimmt, dass „Bio“-Wein automatisch naturnah ist, sollte einen Blick auf den Verschluss werfen. Immer öfter ersetzt ein künstlicher Kunststoffkorken oder ein einfacher Schraubverschluss aus Plastik den traditionellen Korken. Ein Widerspruch? Ganz klar. Während das Etikett mit Authentizität, Regionalität und Nachhaltigkeit wirbt, zeigt sich beim ersten Öffnen die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Das ist jedoch keineswegs ein Einzelfall. Der Markt ist voll von „eco“-Produkten, die in Plastikverpackungen oder Einwegschalen angeboten werden. Das Versprechen von Reinheit und Naturverbundenheit verliert dadurch massiv an Glaubwürdigkeit, denn Konsumenten nehmen die Produkte zunehmend als standardisierte Industrieware wahr.

Warum also setzen Unternehmen immer noch auf Plastik? Die Erklärungen sind banal:

-

Kosten – Kunststoffkorken oder Plastikverschlüsse sind billiger als natürlicher Kork, und bei großer Produktion zählt jeder Cent.

-

Logistik – Plastik ist leichter, einfacher zu transportieren und sorgt für gleichbleibende Qualität.

-

Standardisierung – der internationale Weinmarkt und viele andere „Öko-Produkte“ verlangen Einheitlichkeit. Kunststoff gibt den Herstellern die Möglichkeit, jedes Produkt identisch zu gestalten und Unterschiede, die bei natürlichen Rohstoffen auftreten, auszuschalten.

Das Problem dabei: Auch wenn diese Argumente aus betriebswirtschaftlicher Sicht verständlich sind, stehen sie im klaren Gegensatz zu den Versprechen des Marketings. Wer „organic“ kauft, erwartet Stimmigkeit – ein Plastikkorken oder eine Verpackung aus Folie zerstören jedoch dieses Vertrauen nachhaltig.

Natürlicher Kork – ein Symbol der Authentizität

In der Weinbranche ist natürlicher Kork weit mehr als ein einfacher Flaschenverschluss. Er ist ein fester Bestandteil der Tradition, der seit Jahrhunderten mit der Weinkultur verbunden ist, und gleichzeitig ein Vorbild für einen Rohstoff, der sich harmonisch in nachhaltige Konzepte einfügt. Er stammt aus der Rinde der Korkeiche – und entscheidend ist: Dafür müssen keine Bäume gefällt werden. Die Rinde regeneriert sich nach einigen Jahren, sodass die Bäume über Jahrhunderte hinweg immer wieder neuen Kork liefern können.

Darüber hinaus besitzt natürlicher Kork ausgezeichnete Eigenschaften: Er ist elastisch, dicht und biologisch neutral. Seit Jahrhunderten gilt er als die optimale Lösung für Weinflaschen. Zusätzlich „atmet“ er – was es dem Wein ermöglicht, in der Flasche zu reifen, ein wesentlicher Faktor in der Önologie. Im Gegensatz zu Metall oder Plastik ist er ein vollkommen natürlicher, biologisch abbaubarer und recycelbarer Rohstoff.

Ökologisch gesehen ist Kork nahezu ein Paradebeispiel für Kreislaufwirtschaft. Seine Gewinnung kommt ohne Chemie aus, und die Korkeichenwälder speichern CO₂ und leisten so einen Beitrag zum Klimaschutz. In vielen Mittelmeerregionen ist die Pflege von Korkeichen nicht nur Tradition, sondern auch ein aktiver Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt.

Was macht wirklich Sinn?

Der Hype um „Eco Premium“ zeigt, wie leicht die eigentliche Botschaft in der Jagd nach einem ökologischen Image verloren geht. Nachhaltigkeit im echten Sinn hat jedoch wenig mit Luxuspreisen oder Designerlabels zu tun. Echte ökologische Entscheidungen sind einfacher, erschwinglicher und alltagsnäher – vorausgesetzt, wir sind bereit, unser Denken zu verändern.

Minimalismus statt Konsumshow

Niemand braucht einen Schrank voller „Eco Fashion“-Outfits oder Regale voller „Bio“-Kosmetik. Nachhaltigkeit heißt weniger kaufen und Produkte länger nutzen. Minimalismus – ob bei Nahrungsmitteln, Kleidung oder Technik – reduziert messbar den Ressourcenverbrauch und die Menge an Abfällen.

Die Verantwortung der Konsumenten

Die zentrale Frage sollte immer sein: „Warum?“ statt „Was kostet es?“. Warum greife ich zu diesem Produkt? Brauche ich es tatsächlich? Entsprechen Preis und Werbeversprechen wirklich einem positiven Umwelteffekt? Hier beginnt bewusstes Konsumverhalten – weniger spektakulär, aber deutlich wirksamer als trendige Käufe.

Nachhaltigkeit bedeutet nicht, höherpreisig einzukaufen, sondern bewusster und sparsamer zu konsumieren. Diese einfache Regel ist zugleich die schwierigste, weil sie nicht das Portemonnaie, sondern unsere Gewohnheiten herausfordert.

Fazit

Ein Veggie-Steak für 27 € oder ein Plastikkorken in einer „Organic“-Weinflasche sind mehr als Anekdoten – sie sind Zeichen für ein größeres Problem. Sie machen deutlich, dass Nachhaltigkeit immer häufiger durch Marketing vereinnahmt und in ein „Premium-Label“ verwandelt wird. Das Ergebnis: Luxusprodukte, die dem Status dienen, statt dem Planeten.

Echte Ökologie ist unspektakulär und leise. Sie braucht keine Etiketten oder Luxuspreise – sondern Konsequenz, einfache Handlungen und gesunden Menschenverstand. Natürlicher Kork, regionale Produkte, Plastikvermeidung oder ein minimalistischer Lebensstil sind Beispiele für Lösungen, die tatsächlich sinnvoll sind und Wirkung zeigen.

FAQ

1. Sind „Eco Premium“-Produkte automatisch schlecht?

Nein. Manche werden tatsächlich verantwortungsvoller produziert, und der höhere Preis erklärt sich aus der Handarbeit oder besonderen Verfahren. Problematisch wird es, wenn Marketing und Preis den wirklichen Umweltnutzen verdrängen.

2. Warum ist natürlicher Kork die bessere Option?

Weil er ein nachwachsender Rohstoff ist, der ohne Fällung von Bäumen gewonnen wird, vollständig biologisch abbaubar und recycelbar ist. Gleichzeitig unterstützt er die Weinkultur, lokale Traditionen und Ökosysteme.

3. Welche einfachen Schritte helfen, im Alltag nachhaltiger zu leben?

– Plastik reduzieren: eigene Tasche, Trinkflasche, lose Produkte kaufen.

– Minimalistisch leben: weniger anschaffen, Dinge länger nutzen.

– Vor jedem Kauf reflektieren: Ist es wirklich notwendig?

4. Muss ich komplett auf „Eco-Produkte“ verzichten?

Nein. Wichtig ist die bewusste Auswahl. Es lohnt sich, Marken zu unterstützen, die nachweislich nachhaltig handeln, und solche zu meiden, die nur ein grünes Image verkaufen.

Wir verwenden Ihren Namen und Kommentar, um diese öffentlich auf dieser Webseite anzuzeigen. Ihre E-Mail soll gewährleisten, dass der Autor dieses Posts die Möglichkeit hat, sich bei Ihnen melden zu können. Wir versprechen, Ihre Daten sicher und geschützt aufzubewahren.