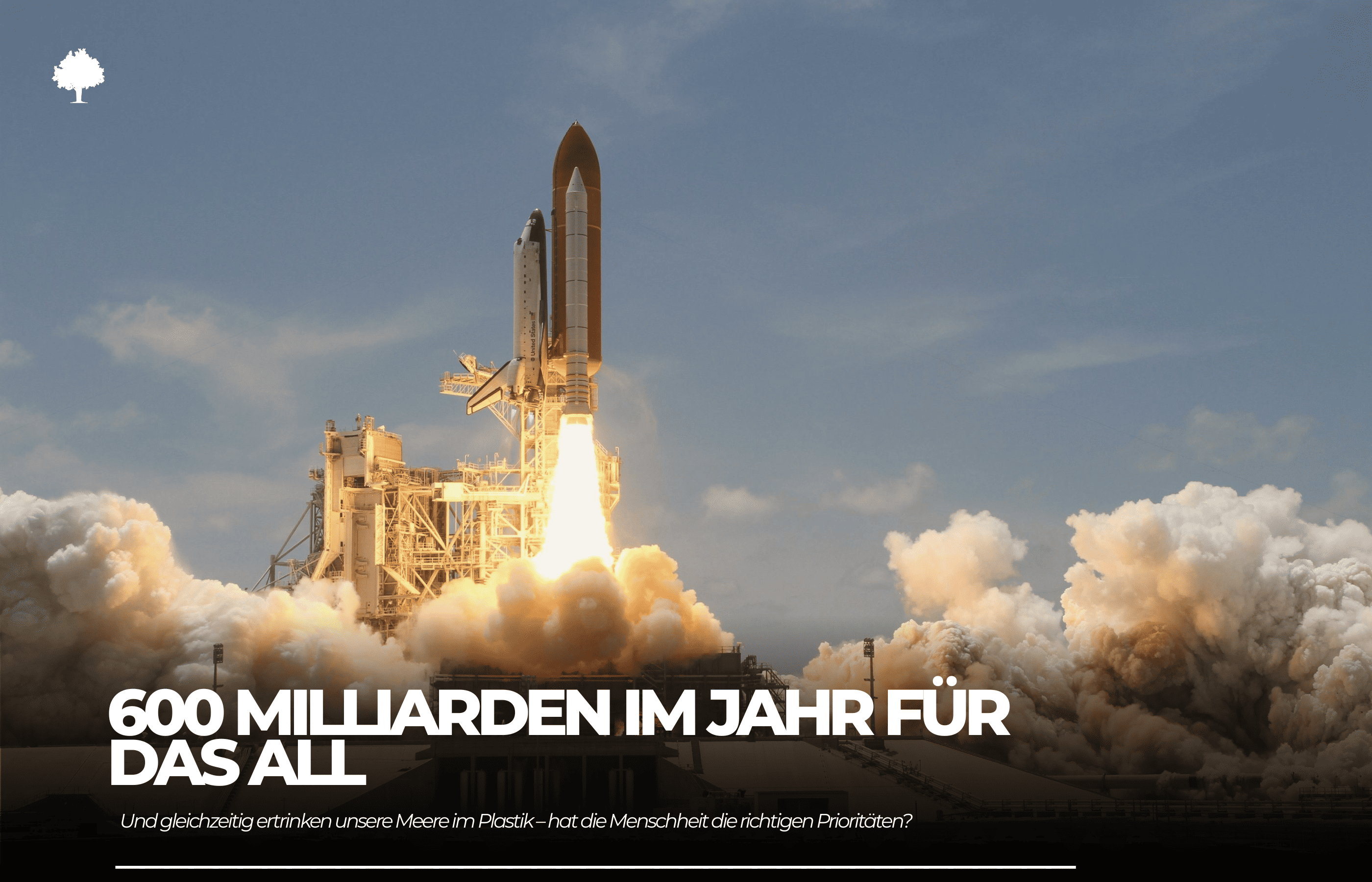

Das Weltall hat die Fantasie der Menschen schon immer angeregt. Heute fließen Milliarden von Dollar seitens Staaten und privater Unternehmen in Projekte zur Erforschung des Alls, zum Bau von Raketen, Raumstationen oder Missionen zum Mars.

Zur gleichen Zeit verkommen die Ozeane – einst Sinnbild für Reinheit und die Kraft der Natur – zunehmend zu gigantischen Plastikdeponien. Immer öfter erreichen uns Bilder von toten Walen mit Mägen voller Plastiktüten, von Stränden, die nicht mehr aus Sand, sondern aus Flaschen und Abfällen bestehen, oder von Fischen, in deren Körper Mikroplastik nachgewiesen wird.

Daraus ergibt sich die Frage: Verlieren wir bei der Jagd nach den Sternen nicht die wichtigste Pflicht aus den Augen – nämlich die Sorge um unseren eigenen Planeten?

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Woher stammt die Zahl von 600 Milliarden?

3. Der Preis der Sternenträume

4. Erde – ein Planet im Krisenzustand

5. Hoffnung durch einfache, natürliche Lösungen

6. Fazit

7. FAQ

Woher stammt die Zahl von 600 Milliarden?

Laut Schätzungen belaufen sich die weltweiten jährlichen Ausgaben für die Raumfahrtbranche – darunter Weltraumforschung, Satellitentechnik, wissenschaftliche Projekte und kommerzielle Vorhaben – bereits auf rund 600 Milliarden US-Dollar. Diese Summe umfasst sowohl öffentliche Gelder als auch Investitionen großer Technologieunternehmen. NASA, die Europäische Weltraumorganisation und Firmen wie SpaceX oder Blue Origin übertreffen sich gegenseitig mit neuen Vorhaben: vom Bau moderner Satelliten über bemannte Mondflüge bis hin zu ambitionierten Plänen einer Kolonie auf dem Mars.

Diese enorme Zahl zeigt, dass die Menschheit nicht nur von den Sternen träumt, sondern auch bereit ist, dafür einen hohen Preis zu entrichten. Auf der Erde hingegen sieht die Realität anders aus: Strände auf der ganzen Welt ersticken im Plastikmüll. In den Mägen von Walen und Meeresschildkröten finden sich Plastiktüten, Flaschen und anderer Abfall, den wir Menschen sorglos in die Natur entsorgen. Schätzungen zufolge landen jedes Jahr bis zu 11 Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen – und die Menge steigt weiter an.

Angesichts solcher Fakten stellt sich unweigerlich die Frage: Haben wir unsere Prioritäten richtig gesetzt?

Der Preis der Sternenträume

Die Kosten der Raumfahrt sind mehr als abstrakte Summen – hinter den Milliardenbeträgen verbergen sich konkrete Projekte, die die Fantasie beflügeln. NASA gibt jährlich über 25 Milliarden US-Dollar für Forschungsprogramme aus, ein erheblicher Teil fließt in das Artemis-Programm, das die Rückkehr des Menschen zum Mond und die Vorbereitung einer Marsmission vorsieht. Auch die Europäische Weltraumorganisation (ESA) investiert rund 7 Milliarden Euro jährlich in Satelliten- und Forschungsmissionen. Private Akteure wie SpaceX von Elon Musk oder Blue Origin von Jeff Bezos stecken ebenfalls Milliarden in Raketenentwicklung und Weltraumtourismus – mit dem Ziel, den Zugang ins All zu revolutionieren.

Die Größenordnung dieser Summen ist beeindruckend, aber im direkten Vergleich noch eindrücklicher. So wird der Preis einer bemannten Marsmission auf bis zu 100 Milliarden US-Dollar geschätzt. Zum Vergleich: Nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) wären für ein globales Programm zur massiven Reduzierung des Plastikeintrags in die Ozeane jährlich etwa 20 Milliarden US-Dollar erforderlich. Anders gesagt: Für den Preis einer einzigen Reise zum Roten Planeten ließen sich fünf Jahre konsequenter Plastikbekämpfung auf der Erde finanzieren.

Und dennoch dominiert die Raumfahrt die Schlagzeilen. Bilder startender Raketen, spektakulärer Landungen von Raumkapseln und Visionen marsianischer Kolonien erobern die Titelseiten und wecken kollektive Begeisterung. Währenddessen bleibt das Drama der Ozeane meist unbeachtet – fernab der Kameras. An Strände gespülte tote Wale mit Mägen voller Plastik werden nur selten zu Symbolen mit vergleichbarer Strahlkraft wie eine Falcon-9-Rakete.

Hier liegt das Paradoxon: Wir investieren gewaltige Summen in Träume ferner Welten, während unsere eigene – die einzige, die uns tatsächlich zur Verfügung steht – langsam im Müll untergeht.

Erde – ein Planet im Krisenzustand

Jährlich gelangen zwischen 8 und 11 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Das entspricht ungefähr einer Lastwagenladung pro Minute. Das Ausmaß ist so gravierend, dass Forscher warnen: Wenn dieser Trend anhält, wird es bis Mitte des Jahrhunderts nach Gewicht mehr Plastik in den Ozeanen geben als Fische.

Plastik verschwindet nicht von selbst. Es zerfällt mit der Zeit in immer kleinere Teilchen – Mikroplastik und Nanoplastik – die überall eindringen. Heute findet man sie in Fischen und Meeresfrüchten, die auf unseren Tellern landen. Sie gelangen ins Trinkwasser, ins Speisesalz und – wie aktuelle Studien zeigen – sogar in menschliches Blut und Lungengewebe. Das bedeutet: Kunststoffe, einst Sinnbild für Fortschritt und Bequemlichkeit, sind mittlerweile Teil unseres Körpers – mit noch völlig unbekannten gesundheitlichen Folgen.

Die gravierendsten Folgen zeigen sich dort, wo Meeresströmungen Abfälle zu gigantischen Müllfeldern zusammentragen. Am bekanntesten ist der Great Pacific Garbage Patch, der zwischen Kalifornien und Hawaii treibt und eine Fläche umfasst, die fünfmal so groß ist wie Polen. Doch auch im Atlantik und im Indischen Ozean haben sich ähnliche Strudel gebildet. An den Küsten Südostasiens – wo die Abfallwirtschaft oft unzureichend ist – gleichen Strände regelrechten Müllkippen, und die Bevölkerung lebt umgeben von allgegenwärtigem Plastik.

Hoffnung durch einfache, natürliche Lösungen

Angesichts der überwältigenden Plastikmassen könnte man meinen, die Menschheit habe sich in ihrer eigenen Bequemlichkeit verfangen. Doch es gibt Materialien, die den Menschen seit Jahrhunderten dienen und heute eine reale Alternative zu Kunststoffen bieten können. Eines davon ist natürlicher Kork – ein erneuerbarer, biologisch abbaubarer und vollständig ökologischer Rohstoff. Er wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen, ohne die Bäume zu fällen. Zudem wächst die abgeschälte Rinde nach einigen Jahren nach, sodass die Korkproduktion die Wälder nicht zerstört, sondern sogar zu ihrem Erhalt beiträgt.

Vergleicht man natürlichen Kork mit Plastik, treten die Unterschiede deutlich hervor. Plastik benötigt Jahrhunderte, um sich zu zersetzen, und verschwindet im Grunde nie vollständig – es zerfällt lediglich in immer kleinere Partikel, die ins Ökosystem gelangen. Kork dagegen ist vollständig biologisch abbaubar und hinterlässt keine schädlichen Rückstände. In puncto Haltbarkeit stehen sich beide Materialien kaum nach – Kork ist feuchtigkeitsbeständig, elastisch, leicht und äußerst strapazierfähig. Doch in Sachen Umweltfreundlichkeit liegt die Stärke eindeutig beim Kork.

Die Rückkehr zu einfachen, natürlichen Materialien – wie dem Einsatz von Kork – bedeutet daher keinen Schritt zurück, sondern eine kluge Entscheidung hin zu einer nachhaltigen Zukunft. In einer Welt, in der Wale am Plastik verenden und die Meere davon überquellen, können solche Alternativen nicht nur ein Symbol, sondern auch ein wirksames Werkzeug für Veränderung sein.

Fazit

Die Menschheit investiert heute jährlich rund 600 Milliarden US-Dollar in Raumfahrt und Satellitentechnologien. Diese Zahl beeindruckt und verdeutlicht, wie groß unsere Ambitionen sind. Wir wollen neue Welten erforschen, Basen auf dem Mond errichten und uns auf Missionen zum Mars vorbereiten. Gleichzeitig aber spielt sich auf dem einzigen Planeten, den wir wirklich besitzen, ein globales Drama ab – die Ozeane ersticken im Plastik, Tiere sterben mit Mägen voller Abfälle, und Mikroplastik gelangt in unser Essen, unser Wasser und sogar in unser Blut.

Der Gegensatz ist frappierend. Mit einem Bruchteil der Kosten einer Marsmission ließe sich die Menge an Plastik, die in die Umwelt gelangt, massiv verringern. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung und in den Schlagzeilen überstrahlt der Weltraum nach wie vor die Probleme direkt vor unserer Haustür.

Darum brauchen wir neben den großen Träumen von den Sternen auch konkrete, praktikable Maßnahmen hier auf der Erde. Das Beispiel des natürlichen Korks zeigt, dass Lösungen sowohl nachhaltig als auch funktional sein können – sofort nutzbar, ohne den Rückgriff auf künstliche Ersatzstoffe, die unsere Umwelt belasten.

Letztlich stellt sich die entscheidende Frage: Wollen wir Milliarden in Visionen eines Lebens auf fremden Planeten stecken, während unsere eigene Erde langsam unbewohnbar wird? Vielleicht ist es Zeit, die Perspektive zu wechseln – denn die Rettung unseres Planeten ist nicht weniger ehrgeizig als eine Reise zum Mars.

FAQ

1. Wie hoch sind die weltweiten Ausgaben für die Raumfahrt?

Nach Schätzungen investieren Staaten und Privatunternehmen zusammen jährlich rund 600 Milliarden US-Dollar in die Raumfahrt. Dazu zählen wissenschaftliche Forschung, Weltraummissionen und die Weiterentwicklung von Satellitentechnologien.

2. Warum stellt Plastik in den Ozeanen ein so großes Problem dar?

Jährlich gelangen 8 bis 11 Millionen Tonnen Plastik ins Meer. Diese Verschmutzungen bedrohen das Leben von Tieren, die Abfälle verschlucken, und zerfallen zu Mikroplastik, das in die Nahrungskette und schließlich in den menschlichen Körper gelangt.

3. Ist Mikroplastik gesundheitsschädlich?

Obwohl die Forschung zu den langfristigen Folgen von Mikro- und Nanoplastik noch andauert, ist bereits erwiesen, dass diese Partikel im menschlichen Blut, in der Lunge und sogar in Plazenten vorkommen. Das zeigt: Sie gelangen in unseren Körper und könnten hormonelle Störungen, Entzündungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen.

4. Welche Kosten wären notwendig, um den Plastikeintrag global zu reduzieren?

Laut UNEP wären für effektive Programme zur Plastikreduktion jährlich etwa 20 Milliarden US-Dollar erforderlich – also nur ein kleiner Bruchteil dessen, was derzeit für die Raumfahrt ausgegeben wird.

5. Kann natürlicher Kork Plastik ersetzen?

Nicht in allen Bereichen, aber in vielen durchaus. Kork eignet sich etwa als Flaschenverschluss, Dämmmaterial, für Möbel oder als Ersatz für Alltagsgegenstände. Im Gegensatz zu Plastik ist er vollständig biologisch abbaubar und hinterlässt keine schädlichen Rückstände in der Umwelt.

Wir verwenden Ihren Namen und Kommentar, um diese öffentlich auf dieser Webseite anzuzeigen. Ihre E-Mail soll gewährleisten, dass der Autor dieses Posts die Möglichkeit hat, sich bei Ihnen melden zu können. Wir versprechen, Ihre Daten sicher und geschützt aufzubewahren.