Naturkork ist ein Werkstoff, der Menschen seit Jahrhunderten begeistert und inspiriert. Durch seine besondere Struktur, seine vielseitigen Eigenschaften und seine ansprechende Optik findet er in zahlreichen Bereichen Verwendung – von der Raumgestaltung bis hin zur Fertigung praktischer Alltagsgegenstände. Zwar denkt man beim Stichwort Kork oft zuerst an den klassischen Flaschenverschluss, doch das Potenzial dieses Materials geht weit darüber hinaus.

In diesem Beitrag betrachten wir die Oberflächenstruktur der Korkrinde genauer, beleuchten ihren Aufbau, ihre einzigartigen Merkmale und die vielfältigen Einsatzgebiete, die sie zu einem der interessantesten Naturmaterialien im modernen Design machen.

Inhaltsverzeichnis:

1. Einleitung

2. Wie zeigt sich Korkrinde? — Struktur und Details

3. Anatomie der Korkrinde — Zusammensetzung

4. Wodurch unterscheidet sich Korkrinde von anderen Materialien?

5. Besondere Eigenschaften

6. Fazit

7. FAQ

Wie zeigt sich Korkrinde? — Struktur und Details

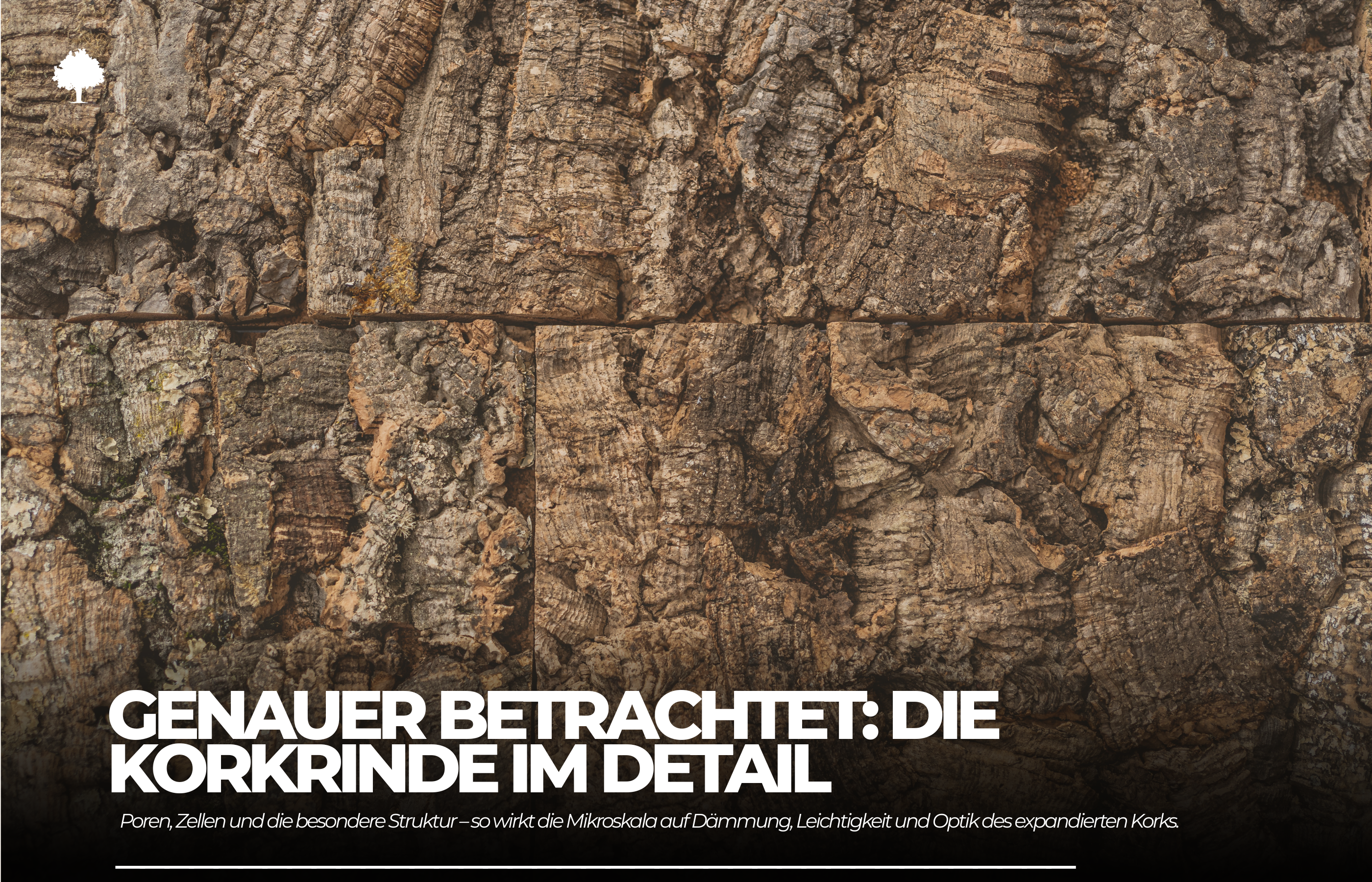

Auf den ersten Blick wirkt Korkrinde schlicht und naturbelassen, doch bei näherer Betrachtung offenbart sie eine erstaunliche Vielfalt an Strukturen. Ihre Oberfläche ist durch markante Poren geprägt, die ein charakteristisches, natürliches Muster entstehen lassen. Dazu kommen feine Linien und Formen, die aus dem Wachstum und dem Ernteprozess resultieren und der Rinde ihr unverkennbares Erscheinungsbild verleihen.

Variationen je nach Alter und Erntetechnik

Das Erscheinungsbild der Korkrinde variiert je nach Alter des Baumes und der angewandten Erntemethode. Jüngere Schichten sind dünner und weisen eine glattere Struktur auf. Ältere Rinde von ausgewachsenen Korkeichen hingegen ist dicker und zeichnet sich durch eine komplexere Textur aus. Wird die Rinde traditionell, also ohne maschinelle Hilfsmittel, gewonnen, behält sie einen besonders natürlichen Charakter mit feinen Rissen und unregelmäßigen Lufteinschlüssen.

Mikroskopische Einblicke: Wie wirkt Kork unter starker Vergrößerung?

Unter dem Mikroskop zeigt sich Kork in einer faszinierenden Detailfülle. Seine Struktur besteht aus einem dichten Netz von Zellen, die mit Luft gefüllte Hohlräume bilden. Diese Mikrostrukturen sind ausschlaggebend für viele seiner besonderen Eigenschaften wie Leichtigkeit, Flexibilität und Isolationsfähigkeit. Auch die unregelmäßige Anordnung der Zellen sowie die poröse Oberfläche werden sichtbar – Faktoren, die Naturkork zu einem so vielseitigen und wertvollen Werkstoff machen.

Anatomie der Korkrinde — Zusammensetzung

Zellstruktur: Suberin, Lignin, Zellulose und Wachse

Die Korkrinde besitzt eine vielschichtige Zellstruktur, die ihre Eigenschaften maßgeblich bestimmt. Ihre Hauptbestandteile sind Suberin, Lignin, Zellulose und wachsartige Substanzen. Suberin ist besonders wichtig, da es für die wasserabweisende Wirkung sorgt und Schutz vor äußeren Einflüssen bietet. Lignin erhöht die Festigkeit, während Zellulose für Elastizität verantwortlich ist. Die wachsartigen Substanzen auf der Oberfläche schützen zusätzlich vor dem Austrocknen und vor Verschmutzungen.

Wie wirkt sich die Zellstruktur auf die Eigenschaften aus?

Die Zellstruktur ist der Schlüssel zu den besonderen Eigenschaften der Korkrinde. Sie setzt sich aus eng aneinanderliegenden Zellen zusammen, die luftgefüllte Zwischenräume bilden. Dadurch ist Kork trotz seiner Stabilität extrem leicht und hervorragend geeignet für Anwendungen von Bodenbelägen bis hin zu Dämmmaterialien.

Seine Elastizität beruht auf der Fähigkeit, nach einer Belastung wieder in die ursprüngliche Form zurückzuspringen. Dieses sogenannte „Formgedächtnis“ macht Naturkork besonders langlebig, da er nicht dauerhaft verformt wird und daher in Möbeln oder Bodenbelägen besonders geschätzt ist.

Zusätzlich wirkt Korkrinde durch ihre Zellstruktur und das enthaltene Suberin stark wasserabweisend. Damit eignet sie sich hervorragend für den Einsatz in feuchten Umgebungen.

Die Bedeutung der Zellhohlräume (bis zu 90 % des Volumens!)

Ein wesentliches Kennzeichen der Korkrinde ist ihr hoher Anteil an luftgefüllten Hohlräumen, die bis zu 90 % des Gesamtvolumens ausmachen. Diese besondere Zellstruktur verleiht Kork seine beeindruckende Leichtigkeit sowie ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmeigenschaften. Dadurch ist er in der Lage, Stöße und Geräusche effektiv zu absorbieren und zugleich ein gesundes Raumklima zu fördern, da das Material „atmen“ kann. All diese Eigenschaften machen Naturkork zu einem geschätzten Werkstoff in der Bau- und Möbelindustrie.

Wodurch unterscheidet sich Korkrinde von anderer Baumrinde?

Korkrinde im Vergleich zu Eichen-, Birken- und Kiefernrinde

Korkrinde zeichnet sich durch ihre einmalige Zellstruktur und ihre besonderen Eigenschaften deutlich gegenüber anderen Rindenarten aus. Zwar erfüllen auch Eichen-, Birken- und Kiefernrinde wichtige Schutzfunktionen für die Bäume, doch ihre Struktur eignet sich nicht für die Herstellung von Kork, der Leichtigkeit, Elastizität und Feuchtigkeitsresistenz vereint.

Eichenrinde ist beispielsweise hart und robust, verfügt jedoch nicht über die poröse Struktur, die Kork so leicht und isolierend macht. Sie ist schwerer, weniger flexibel und bietet keinen vergleichbaren Schutz vor Feuchtigkeit, wodurch sie für Anwendungen wie Dämm- oder Akustikmaterialien ungeeignet ist.

Birken- und Kiefernrinde sind hingegen deutlich dünner, und ihre Zellstruktur enthält nicht genügend luftgefüllte Hohlräume, die für die typischen Korkeigenschaften entscheidend sind. Auch wenn diese Rinden ihre Einsatzgebiete haben, etwa in der Möbelproduktion oder im Kunsthandwerk, erfüllen sie nicht die Anforderungen an ein effektives Dämm- oder Stoßdämpfungsmaterial.

Warum sind andere Rinden für Korkanwendungen ungeeignet?

Korkrinde verfügt über eine einzigartige Struktur, die sie zu einem optimalen Material für zahlreiche Anwendungen macht – von Bodenbelägen bis hin zu Accessoires. Ausschlaggebend ist der hohe Anteil an luftgefüllten Zellen. Diese Hohlräume sorgen für extreme Leichtigkeit, hervorragende Isolationswerte und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Andere Rindenarten wie Eiche, Birke oder Kiefer haben eine dichtere Zellstruktur, die diese Eigenschaften deutlich einschränkt.

Hinzu kommt, dass Korkrinde von Natur aus resistent gegen Feuer, Schimmel und Pilze ist – eine Folge ihrer komplexen chemischen Zusammensetzung, insbesondere des Suberins, das sie wirksam vor äußeren Einflüssen schützt. Andere Rinden weisen zwar ebenfalls eine gewisse Widerstandsfähigkeit auf, erreichen jedoch nicht denselben Schutzgrad.

Der Mythos vom „Kork-Ersatz“ — Realität und Marketing

Immer häufiger tauchen Produkte auf, die als „Kork-Ersatz“ vermarktet werden. Doch kein alternatives Material kann die Eigenschaften der Korkrinde vollständig nachbilden. Oft wird behauptet, diese Ersatzstoffe seien umweltfreundlicher oder günstiger in der Herstellung – viele dieser Aussagen halten jedoch einer kritischen Betrachtung nicht stand.

Selbst wenn manche Materialien äußerlich an Kork erinnern, erreichen sie nicht dieselbe Leichtigkeit, Elastizität, Feuchtigkeitsresistenz und Dämmfähigkeit. Künstliche Alternativen sind zudem häufig nicht biologisch abbaubar, während Naturkork vollständig erneuerbar und ökologisch ist. Seine typischen Eigenschaften – darunter die spezielle Zellstruktur, die Resistenz gegen Schimmel und Pilze sowie die Undurchlässigkeit gegenüber Wasser – sind in synthetischen Werkstoffen kaum zu reproduzieren.

Darüber hinaus stammt Kork aus nachhaltigen, erneuerbaren Quellen: Korkeichen können regelmäßig geschält werden, ohne gefällt zu werden. Dieser Prozess ist ressourcenschonend und umweltfreundlich. Viele Ersatzmaterialien können in puncto Nachhaltigkeit und biologischer Abbaubarkeit nicht mit Naturkork mithalten.

Besondere Eigenschaften — durch Struktur und Aufbau

Korkrinde überzeugt durch eine Vielzahl außergewöhnlicher Merkmale, die aus ihrer speziellen Zellstruktur resultieren. Was sie von anderen Naturmaterialien abhebt, ist ihre Vielseitigkeit und die Kombination dieser Eigenschaften, die sie sowohl im Bauwesen als auch im Design zu einer optimalen Lösung machen.

Undurchlässigkeit gegenüber Flüssigkeiten und Gasen

Eine der markantesten Eigenschaften der Korkrinde ist ihre völlige Undurchlässigkeit gegenüber Flüssigkeiten und Gasen. Durch ihre spezielle Zellstruktur mit luftgefüllten Hohlräumen wird sowohl Wasser als auch das Eindringen verschiedener Gase effektiv verhindert. Das macht Kork zu einem Werkstoff mit hoher Feuchtigkeitsresistenz. Besonders im Bauwesen wird diese Eigenschaft geschätzt, etwa bei der Fertigung von Dämmstoffen sowie Wand- und Bodenpaneelen. Auch in der Industrie findet Kork Anwendung, beispielsweise für Dichtungen oder andere Bauteile, die Schutz vor äußeren Einflüssen erfordern.

Natürliche Feuerresistenz

Ein weiterer Vorteil von Korkrinde ist ihre natürliche Unempfindlichkeit gegenüber Feuer. Der hohe Anteil an Suberin macht das Material schwer entflammbar und verlangsamt die Ausbreitung von Flammen. Damit eignet sich Naturkork hervorragend für den Einsatz in Bereichen, in denen Brandschutz essenziell ist, wie zum Beispiel bei Dämmplatten in Wohn- oder Geschäftsgebäuden. Zudem entstehen beim Verbrennen keine giftigen Dämpfe, was ihn im Vergleich zu vielen anderen Baustoffen sicherer macht.

Resistenz gegen Pilze, Schimmel und Schädlinge

Korkrinde zeichnet sich außerdem durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Schimmel, Pilzen und Insekten aus. Ihre chemische Zusammensetzung und die wachsartigen Oberflächensubstanzen verhindern das Wachstum von Mikroorganismen, die das Material beschädigen könnten. Dadurch eignet sie sich ideal für Räume mit erhöhter Feuchtigkeit wie Badezimmer oder Kellerräume sowie für Gegenden mit wechselhaftem Klima.

Besondere Elastizität und Formstabilität

Die luftgefüllte Zellstruktur von Naturkork verleiht ihm eine außergewöhnliche Elastizität. Nach Druck oder Verformung nimmt er wieder seine ursprüngliche Gestalt an. Diese Eigenschaft ist vor allem bei Bodenbelägen und Wandverkleidungen von Vorteil, da sie für hohe Langlebigkeit sorgt und verhindert, dass das Material selbst bei intensiver Nutzung dauerhaft beschädigt wird.

Angenehme Wärme und weiche Haptik

Korkrinde überzeugt nicht nur durch ihre funktionalen Eigenschaften, sondern auch durch ihre angenehme Haptik. Sie fühlt sich warm und weich an und wirkt daher im Gegensatz zu anderen Naturmaterialien nicht kühl. Diese positiven Sinneseindrücke machen sie zu einem beliebten Material für Fußböden, Wandpaneele und vielfältige Wohnaccessoires.

Verwendungsmöglichkeiten der Korkrinde

Dank ihrer vielseitigen Eigenschaften findet Naturkork in zahlreichen Bereichen Anwendung. Aus Korkrinde entstehen Wandpaneele mit hervorragenden Schall- und Wärmedämmeigenschaften, die besonders in Räumen mit hohen Komfortansprüchen geschätzt werden. Ebenso wird Kork für Fußböden genutzt, die Funktionalität mit ansprechender Optik verbinden und ein behagliches Laufgefühl bieten. Darüber hinaus kommt er in Accessoires wie Taschen, Geldbörsen oder dekorativen Wohnobjekten zum Einsatz – langlebig, ästhetisch und umweltfreundlich zugleich.

Fazit

Die Korkrinde beeindruckt durch ihre unverwechselbare Textur und feinen Strukturen, die ihre Einzigartigkeit unterstreichen. Charakteristische Poren, natürliche Linien und ihr lebendiges Muster verleihen ihr eine besondere Ästhetik, die sowohl im Interior-Design als auch in der Architektur überzeugt. Unterschiede je nach Alter der Rinde und Art der Ernte tragen zusätzlich zu ihrer Individualität bei und schaffen einzigartige optische Effekte – sowohl im Detail als auch in großflächigen Anwendungen.

FAQ

1. Was ist Naturkork und woher stammt er?

Naturkork stammt von der Rinde der Korkeiche (Quercus suber), die überwiegend im Mittelmeerraum wächst. Diese Bäume erneuern ihre Rinde, sodass sie in regelmäßigen Abständen geerntet werden kann, ohne den Baum zu beschädigen.

2. Wie wird Korkrinde geerntet?

Die Ernte der Korkrinde erfolgt traditionell alle 9 bis 12 Jahre. Dabei wird sie von Hand gelöst, um den Baum nicht zu verletzen. Die Rinde wächst nach, sodass derselbe Baum mehrfach genutzt werden kann.

3. Warum ist Naturkork so leicht?

Seine außergewöhnliche Leichtigkeit verdankt Naturkork seiner speziellen Zellstruktur, die zu großen Teilen aus luftgefüllten Hohlräumen besteht. Diese poröse Struktur sorgt für geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität und Strapazierfähigkeit.

4. Ist Naturkork umweltfreundlich?

Ja, Naturkork ist ein durch und durch nachhaltiges Material. Er stammt aus erneuerbaren Ressourcen, ist vollständig biologisch abbaubar und wiederverwertbar. Zudem wird die Korkeiche bei der Ernte nicht gefällt, wodurch intakte und gesunde Ökosysteme erhalten bleiben.

Wir verwenden Ihren Namen und Kommentar, um diese öffentlich auf dieser Webseite anzuzeigen. Ihre E-Mail soll gewährleisten, dass der Autor dieses Posts die Möglichkeit hat, sich bei Ihnen melden zu können. Wir versprechen, Ihre Daten sicher und geschützt aufzubewahren.